実地指導とは、サービスの質の確保や介護給付の適性化などを目的に、都道府県や市町村が介護事業所に出向き、運営状況や記録といった事業所の実態を確認する指導のことです。実地指導に引っかかると、ペナルティを課されるケースもあります。

また、実地指導と似たような言葉に「監査」がありますが、両者は、どのような違いがあるのでしょうか?

ここでは、実地指導と監査の違いを解説するとともに、実地指導のタイミングや必要書類についてお伝えします。

実地指導とは?

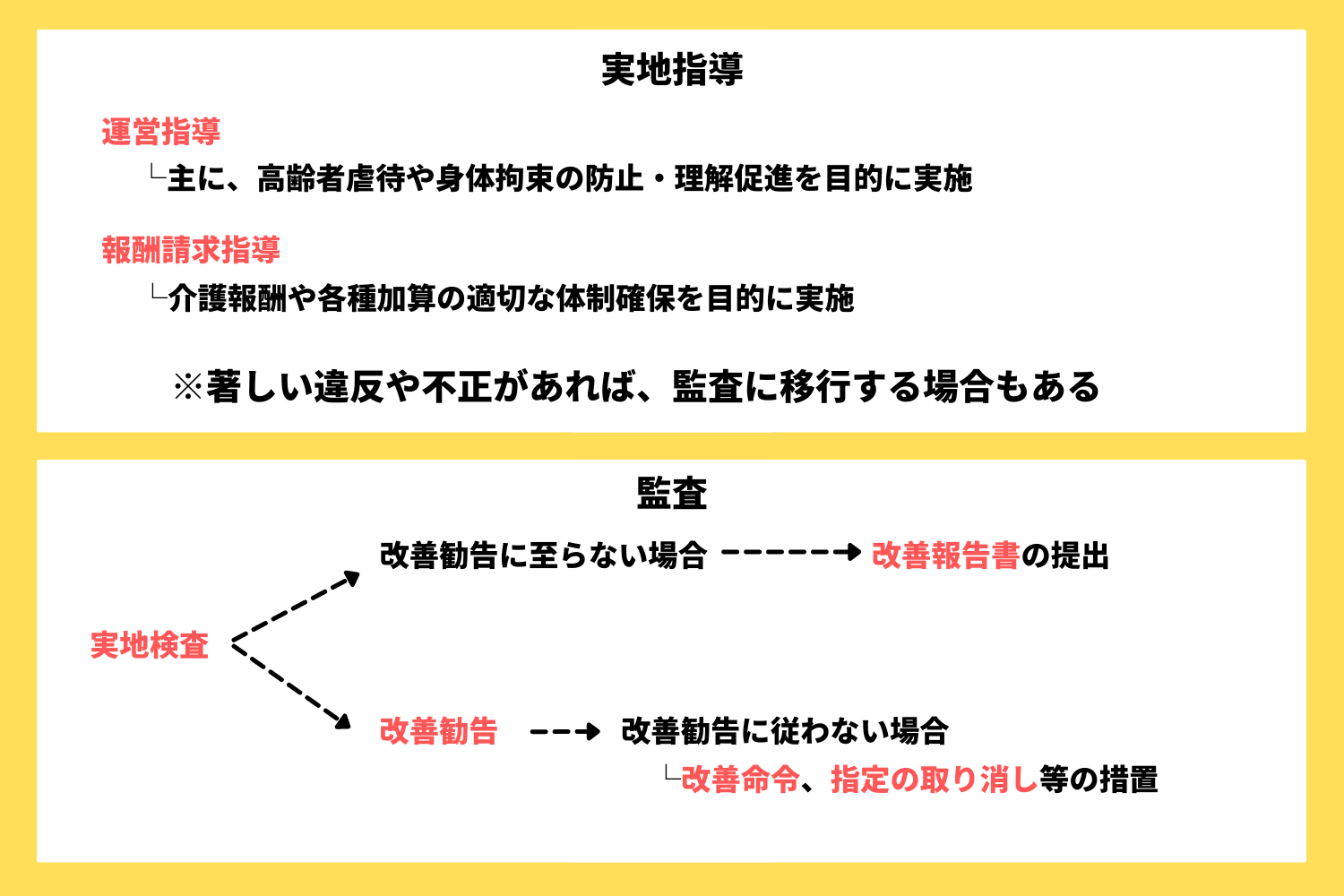

実地指導は、都道府県や市町村がおこなう行政指導であり、「運営指導」と「報酬得請求指導」の2つがあります。どちらも、主に介護保険法23条・24条が根拠となり施行されます。

① 運営指導

運営指導は、高齢者虐待や身体拘束等の防止・理解促進を目的におこなわれる行政指導です。また、介護事業所が各利用者に対し個別的なケアが提供できるように、アセスメントやケアプラン等について確認・指導する意味合いもあります。

②報酬請求指導

報酬請求指導は、介護報酬や各種加算について、適切な体制が確保されているか確認するためにおこなわれる行政指導です。実地指導者は、介護事業者に対し、サービス提供の実態であったり、他職種連携の状況であったりをヒアリングしていきます。

「運営指導」や「報酬請求指導」は、利用者の生命に危険があったり、著しく悪質な不正があったりした場合に、監査に変更となるケースもあります。

監査とは?

監査は、介護サービスや介護報酬請求について、不正が疑われる場合におこなわれる措置です。都道府県や市町村は、利用者・家族からの通報、地域包括支援センター等に寄せられた苦情等をもとに、介護事業所の実地検査をおこないます。

実地検査で不正が認められれば、改善報告書の提出を求められたり、改善勧告を受けたりします。改善勧告に従わないと、改善命令・指定の取り消し等の行政処分の対象になるため、勧告を受けた場合は速やかな対応が必要です。

(参考:厚生労働省|都道府県・市町村が実施する指導及び監査の流れ)

実地指導がおこなわれるタイミング

実地指導のタイミングは、都道府県や市町村ごとに大きく異なります。これは、介護事業所を管轄する自治体により、実地指導の方針や費やせる時間・労力が違うからです。例えば、介護事業所を開設した初年度に実地指導がおこなわれる自治体もあれば、数年後に初めておこなうというケースもあります。

共通しているのは、実施前の数週間~数ヵ月前には、「実地指導施行」の通知が介護事業所に届くことです。とはいえ、通知が届いてから事業所の体制を整えたり、書類を揃えたりするのは大変な作業です。そのため、管理者としては、自身の介護事業所でいつ実地指導がおこなわれても問題ないように、普段から適切なサービス提供に努めることが大切です。

実地指導で提示・提出が必要な書類

実地指導では、主に、次のような書類の提示・提出が必要になります。

①提出書類(事前または当日に提出書類)

- 自主点検表(様式は、各都道府県・市町村のホームページ等に掲載)

- 運営規程

- 重要事項説明書、施設パンフレット、契約書

- 職員の勤務体制および勤務形態一覧表

- サービス提供に関する調書

- 緊急時や事故発生時・苦情対応のマニュアル

②提示書類(当日に提示する書類)

- 職員の勤務関係書類(出勤簿等、勤務の状況がわかるもの)

- 資格証または資格証の写し

- 事故発生や苦情処理の対応状況がわかる資料

- 研修実施状況がわかる資料

- 介護給付費請求書、介護給付費明細書

- 請求書または領収書の控え

- サービス計画書

- サービス提供の記録

なお、実地指導で提出・提示が必要な書類は、都道府県や市町村で違います。各自治体では、介護事業者向けに、実地指導の必要書類や書類の書式を準備しています。実地指導を受ける前には、必要書類について、必ず事業所を管轄する自治体のホームページをチェックしましょう。

実地指導の指導例

実際に、実施指導で指導を受けたケースには、どのようなものがあるのでしょうか?ここからは、実施指導の指導例を2つ紹介します。

【A社:特別養護老人ホーム、介護職員によるインシュリン注射投与に対し指導を受ける】

特別養護老人ホームを運営するA社では、看護職員が配置されていない朝方・夕方の時間帯に、介護職員が利用者のインシュリン注射投与をおこなっていました。実施指導を担当した県は、介護職員のインシュリン注射投与が無資格者による医療行為に該当すると判断し、看護職員がおこなったり、自己注射にしたりするように、A社に注意・指導しました。

【B社:介護老人保健施設、身体拘束の観察記録が不十分であったことから指導を受ける】

B社が運営する介護老人保健施設では、車いすからの転落が頻繁であった認知症高齢者に対し、重大なケガにつながる危険性があると考えてから、車いす乗車時に安全ベルトを使用していました。しかしながら、日々の介護記録には、身体拘束開始後の様子を記載していなかったのです。

その状況について、県は、日々の介護記録に身体拘束時の状況・状態を記載するように指導し、身体拘束を解除できる取り組みを常に検討するようB社に求めました。

コンプライアンスを遵守し、適切なサービス提供を

実地指導では、介護事業所の運営状況や記録といった実態が確認されます。自治体から通知が届いた段階で、実地指導に向けた準備をおこなうことも必要ですが、日頃からコンプライアンスを遵守した体制づくりが大切です。

とはいえ、介護保険制度や介護報酬の仕組みは、煩雑な内容であることも少なくありません。そのため、管理者として、こまめに制度や仕組みを見直して、適切な体制づくりをしていきましょう。