デイサービスにおける自立支援・重度化防止のニーズが高まるなか、口腔機能の維持・向上が重要視されてきています。そのひとつが「口腔機能向上加算」です。平成18年度に導入され、令和3年度に口腔機能向上加算(Ⅱ)が新設。加算算定を通し、口腔機能への積極的なアプローチが推進されています。

その一方、加算を算定しているデイサービスは決して多くない状況です。そこで、これから算定を目指す方に向け、口腔機能向上加算の算定要件や対象となる利用者についてお伝えします。

口腔機能向上加算とは?

口腔機能向上加算は、介護施設において、口腔機能の低下またはそのリスクがある利用者に対し、機能改善を目指した取組を行った場合に算定できる加算です。デイサービス・総合事業・デイケア等が対象。平成18年度に導入され、令和3年度には口腔機能向上加算(Ⅱ)が新設されました。

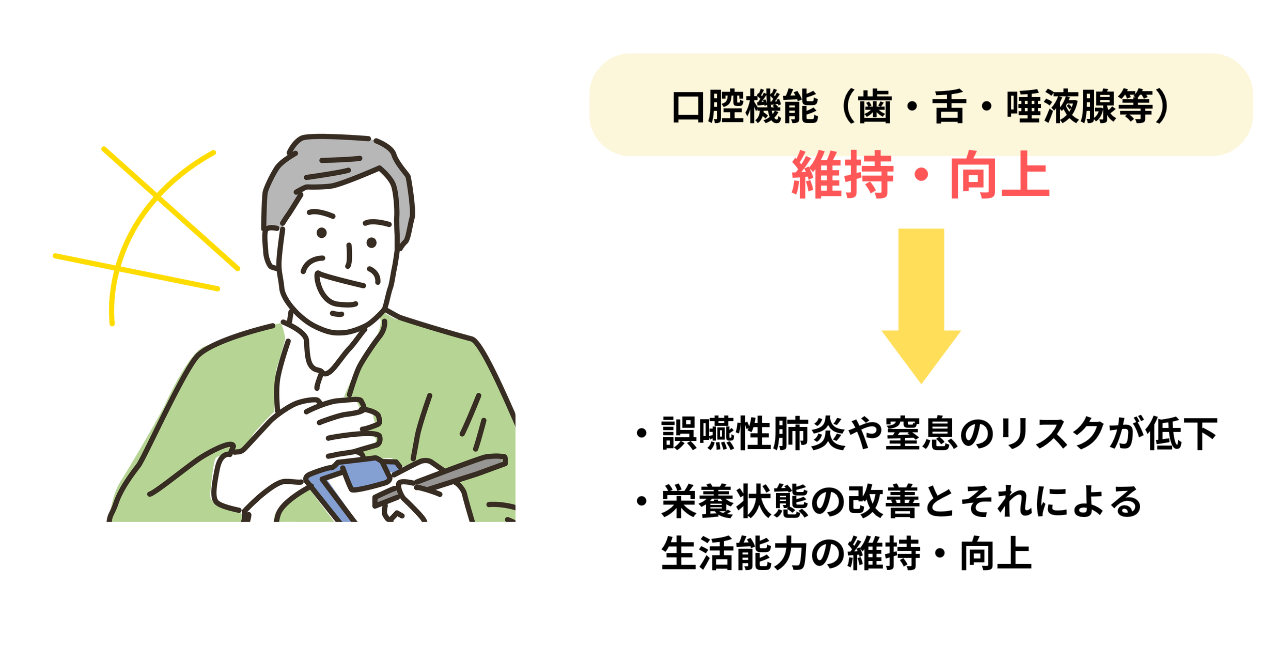

「口腔機能」は、歯や舌・唾液腺などから構成され、「食べる」「話す」「呼吸する」「表情をつくる」といった活動を支えています。リハビリ・栄養とともに、要介護高齢者の自立支援・重度化防止につながるポイントとして、近年アプローチの重要性が高まっています。これは、口腔機能を維持・向上することで、誤嚥性肺炎や窒息のリスクを下げたり、栄養状態や生活能力を改善したりする効果が期待されているからです。

しかしながら、デイサービスにおいては、口腔機能向上加算の算定率が低い状況です。厚生労働省の報告では、口腔機能向上加算(Ⅰ)が7.9%、口腔機能向上加算(Ⅱ)が6.0%となっています。

口腔機能へのアプローチが重要視されている一方で、実際にそれをサービスにつなげられている事業所は決して多くありません。言い換えると、口腔機能向上加算を算定することで、他デイサービスとの差別化を図っていくことが可能です。

(参照元 厚生労働省|通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護)

デイサービスにおける口腔機能向上加算の単位数・算定要件

デイサービスでは、「口腔機能向上加算(Ⅰ)」「口腔機能向上加算(Ⅱ)」が算定できます。それぞれの単位数・算定要件は以下の通りです。なお、加算(Ⅰ)・(Ⅱ)を併算定することはできません。

単位数

| 口腔機能向上加算(Ⅰ) 150単位/回

口腔機能向上加算(Ⅱ) 160単位/回 |

口腔機能向上加算(Ⅰ)・(Ⅱ)いずれも、要支援者は1か月につき1回まで(150単位または160単位)、要介護者は1か月につき2回まで(300単位または320単位)算定することが可能です。

算定要件

| 口腔機能向上加算(Ⅰ) | ・言語聴覚士、歯科衛生士または看護職員を1名以上配置していること。

・利用者の口腔機能を利用開始時に把握し、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種が共同して、利用者ごとの「口腔機能改善管理指導計画」を作成していること。 ・利用者ごとの「口腔機能改善管理指導計画」に沿って言語聴覚士、歯科衛生士または看護職員が「口腔機能向上サービス」を行っているとともに、利用者の口腔機能を定期的に記録していること。 ・利用者ごとの「口腔機能改善管理指導計画」の進捗状況を定期的に評価すること。 |

| 口腔機能向上加算(Ⅱ) | ・口腔機能向上加算(Ⅰ)の基準を満たしていること。

・利用者ごとの「口腔機能改善管理指導計画」等の情報を厚生労働省に提出し、「口腔機能向上サービス」の実施にあたって、当該情報その他口腔衛生の管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。 |

【算定要件のポイント】

・言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員は、非常勤・兼務が可能である

・「口腔機能改善管理指導計画」:口腔機能の評価にもとづく具体的なサービスの提供計画。

・「口腔機能向上サービス」とは、利用者の口腔機能向上を目的とした口腔ケア指導・訓練、または摂食嚥下訓練・指導を指す。

(参照元:厚生労働省|令和3年度介護報酬改定について)

口腔機能向上加算(Ⅱ)は、LIFEへのデータ提出が必要

口腔機能向上加算(Ⅱ)は、厚生労働省(LIFE:科学的介護情報システム)へのデータ提出が必要です。データ提出の内容としては、利用者の口腔・口腔機能状態(歯の汚れがある、むせや食べこぼしがある等)、改善管理指導計画(口腔ケア・誤嚥予防指導)、実施記録等があります。

提出頻度は、口腔機能改善管理計画の作成または変更を行った翌月10日までです。少なくとも3か月1回は、LIFEへのデータ提出が必要になります。

口腔機能向上加算の対象となる利用者

口腔機能向上加算の対象は、「(要介護)認定調査票」または介護支援の適否を判断するための「基本チェックリスト」で、一定の水準を下まわる方です。

① 認定調査票における嚥下、食事摂取、口腔清潔の3項目のいずれかの項目において「1」以外に該当する者

| 基準 | ||

| 嚥下 | 1.できる | 常時、嚥下することに問題がなく、自然に飲み込める。 |

| 2.見守り(介護側の指示

を含む) |

飲み込む際に見守りや声かけ等が必要な場合であって、「できる」「できない」のいずれにも含まれない場合をいう。

食物の形状により、嚥下ができたりできなかったりする場合も含まれる。 |

|

| 3.できない | 常時、嚥下ができない、飲み込むことができないために、経管栄養、胃瘻や中心静脈栄養(IVH)等を行っている | |

| 食事摂取 | 1.自立 | 介助・見守りなしに自分で食事が摂れている場合をいう。箸やスプーンのほかに、自助具等を使用する場合も含まれる。 |

| 2.見守り(介護側の指示

を含む) |

介助なしに自分で摂取しているが、見守りや指示が必要な場合をいう。 | |

| 3.一部介助 | 食事の際に(食卓で)、小さく切る、ほぐす、皮をむく、

魚の骨をとる等、食べやすくするために何らかの介助が行われている場合をいう。食事の前に、厨房・台所できざみ食を作っている場合は、含まれない。 |

|

| 4.全介助 | 能力があるかどうかにかかわらず、現在自分ではまったくしていない(介助されている)場合をいう。自立して食事をしていない、食べ物を口に運んで食べさせる、経管栄養、胃瘻や中心静脈栄養(IVH)の場合も含まれる。 | |

| 口腔清潔 | 1.自立 | 歯みがき粉を歯ブラシにつけて磨くことを、介助なしに自分で行っている場合をいう。日頃、歯みがき粉を使用しないが、口腔清浄剤を使用してうがいをする場合も含まれる。 |

| 2.一部介助 | 歯ブラシやうがい用の水等を用意する、歯みがき粉を歯ブラシにつける等の準備、歯みがき中の見守りや指示、みがき残しの確認が必要な場合等、口腔清潔(はみがき等)の行為に部分的に介助が行われている場合をいう。 | |

| 3.全介助 | 口腔清潔(はみがき等)の一連の行為すべてに介助が行われている場合をいう。介助が行われていないが、明らかに能力がない場合も含まれる。 | |

② 基本チェックリストの口腔機能に関連する (13)、(14)、(15) の3項目のうち、2項目以上が「1」に該当する者

| 基本チェックリスト 口腔関連項目 | ||

| 13 | 半年前に比べて硬いものが食べにくくなりましたか | 1.はい 2.いいえ |

| 14 | お茶や汁物でむせることがありますか | 1.はい 2.いいえ |

| 15 | 口の渇きが気になりますか | 1.はい 2.いいえ |

口腔機能向上加算を算定する流れ

口腔機能向上加算は、次のような流れでサービス提供・加算算定を行います。

① スクリーニング・アセスメントの実施

まずは、口腔機能の低下または低下するおそれがある利用者の口腔衛生や摂食・嚥下機能の状態を確認し、解決すべき課題があるか評価します。

② 口腔機能改善管理指導計画の作成

次に、口腔機能向上サービスの提供に関連する職種が共同し、「口腔機能改善管理指導計画」を作成します。以下は、厚生労働省が呈示している計画書の様式例です。

③ 利用者またはその家族への説明

計画書作成後、口腔機能向上サービスの目標や内容に関して、利用者本人や家族に説明し、サービス提供に対する同意を得ます。

④ 口腔機能向上サービスの実施

それから、口腔機能向上サービスを実施します。口腔機能向上サービスでは、「口腔機能改善管理指導計画」に基づき、口腔ケアや摂食・嚥下訓練を言語聴覚士や歯科衛生士・看護職員が直接実施または指導をおこないます。

⑤ モニタリング・再評価

口腔機能向上サービスの実施後は、適宜モニタリングをおこない、利用者の口腔機能の状態を確認・記録します。また、3ヵ月ごとに、「口腔機能改善管理指導計画」で立案した課題や目標の進捗状況を再評価します。課題が解決していたり、目標が達成できたりしていれば、口腔機能向上サービスを終了、引き続きケアが必要であればサービスを継続します。

以上が、デイサービスで口腔機能向上加算を算定する流れです。

口腔機能向上加算に対応!書類業務をまるっとサポート「はやまる」

弊社では、計画書作成支援システム「はやまる」を提供しています。日々の介護記録から請求業務まで、デイサービスの業務を一元化。口腔機能向上加算はもちろん、LIFEに関連する各種加算算定に対応しています。

ご利用中のお客様のなかには、口腔機能向上加算の算定を目的に「はやまる」を導入された方も。「利用者人数×100円」(月額)という利用料金だけでなく、専門スタッフによる導入サポート・アフターフォローも大変ご好評いただいております。

本ホームページより、詳しい資料をダウンロードいただけます。無料デモや加算に関するご相談等も承っておりますので、ぜひお気軽にご活用ください。

プロフィール

田口 昇平 作業療法士/福祉住環境コーディネーター2級/取材ライター 作業療法士免許取得後、東京都内のリハビリ専門病院や介護施設などに勤務。 2018年よりフリーライターに転身。医療介護従事者への取材をしながら、現場の業務改善や労働環境づくりなど幅広いテーマで執筆。 |